Kölner Rundschau, Sonntag, 31. Januar 1999

Heinz Homuth ging am 17. Juni 1953 auf die Straße, um das DDR-System zu stürzen - und mußte in den Westen fliehen

Der Tag, an dem die Panzer wieder rollten

1999 wird ein großes Jahr: Die Bundesrepublik wird 50. Aus dem Nachkriegsdeutschland wurde ein Wirtschaftswunder-, dann ein wiedervereinigtes Land. Wir stellen in der Wochenendbeilage für jedes Jahr einen Menschen vor, der diese Zeit erlebt hat und berichtet, wie sein Leben dadurch geprägt wurde.

von Thomas Friemel

Mutig stellen sich die Demonstranten wie hier auf dem Potsdamer Platz den Panzern entgegen.

Sein 17. Juni begann einen Tag zuvor, morgens um sieben. Wie an jedem Morgen war Heinz Homuth in Zimmermanns-Kluft durch sein Schlafzimmerfenster nach draußen gestiegen, rauf aufs Baugerüst, um die Kollegen zum Arbeitsbeginn zu treffen. Obwohl Block E-Süd an der Ostberliner Stalinallee mit mehreren hundert Wohnungen noch längst nicht fertig war, hatte der Polier bereits ein halbes Jahr zuvor im ersten Stock seine neuen vier Wände bezogen - mitten auf seiner eigenen Baustelle. "Die Wohnung war Luxus. Als Berlin noch in Trümmern lag, hatte ich schon Zentralheizung und Warm-Wasser. Denn hinten im Garten stand unser eigenes Kraftwerk", sagt Homuth. "Eine Lokomotive."

Nur 200 Meter gegenüber auf der anderen Straßenseite in Block 40, war die Stimmung an diesem Dienstagvormittag unter den Bauarbeitern gereizt. Eine Woche zuvor hatte die Regierung die Arbeitsnormen um zehn Prozent angehoben - ohne die Löhne anzugleichen, was bedeutete, daß jeder von ihnen faktisch weniger Geld in der Tasche hatte. Und das bei einem Stundenlohn von 1,75 Ostmark, einer 48-Stunden-Woche und Arbeit am Samstag. Die Normerhöhung war Teil des "Neuen Kurses", mit dem die DDR aus der Versorgungskrise gesteuert und die Republikflucht gestoppt werden sollte - allein im März waren 58000 über die Grenze in den Westen geflohen.

Die Vopos wurden einfach zur Seite geschoben

Weil es schon einen Tag zuvor auf Block 40 rumort hatte, war am Morgen des 16. Juni die Volkspolizei angerückt, um die Baustelle abzuriegeln. "Zwei Maurer kamen trotzdem durch", erzählt Homuth. Sie liefen geradewegs auf die andere Straßenseite. "Kommt uns zur Hilfe." Der damals 25jährige Homuth trommelt seine Leute zusammen, mit 80 bis 100 Mann geht es rüber. "Die Vopos haben wir einfach zur Seite geschoben", sagt er und macht eine Bewegung wie ein Brustschwimmer. "Das war der Auslöser für die Demonstration." Dabei schaut er wie jemand, der ein lange gehegtes Geheimnis preisgibt.

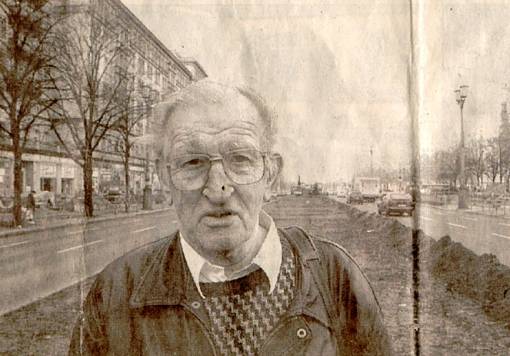

Heinz Homuth heute: links hinter ihm der Block E-Süd an der heutigen Berliner Karl-Marx-Allee, wo er seine Wohnung und Baustelle hatte.

Mit Sprechchören und Spaten zogen die Männer zum "Haus der Ministerien". Andere strömten vor das Gebäude des "Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), den Homuth "Freien Deutschen Gemüsebund" nennt, weil die Arbeiter von FDGB-Vertretern schon mal Tomaten, Gurken oder Kartoffeln bekamen. In Reihen zu zwölft marschierten sie Richtung Alexanderplatz, untergehakt. Auf Transparenten stand: "Wir wollen die Rücknahme der Normerhöhung." Doch als die Männer und die wenigen Frauen vor den Gebäuden ankamen, ging es schon lange nicht mehr um die Normen. Es ging um die Macht. Wie ein Chor brüllte die Masse ihre Forderung die Fassaden hinauf und hinein in die FENSTER: "Nieder mit der DDR."

H. Homuth mit seinen Kollegen in vorderster Front

Die Staatsmacht zeigte sich wenig beeindruckt, was die Arbeiter um so mehr provozierte. Irgendwann stieg ein Mann auf einen Tisch vorm "Haus der Ministerien", von dem zuvor immer wieder Forderungen an die Regierung heruntergeschrien worden waren:

"Wir rufen auf zum Generalstreik, morgen früh um 7 Uhr, Strausberger Platz." Der Mann hieß Alfred und war Fliesenleger in Homuths Truppe. "Das war echt cool", findet der 70jährige heute.

Die Rahmenbedingungen für den Aufstand: Am 5. März war Stalin gestorben, dessen System Walter Ulbricht seit 1949 in der DDR zu implantieren versuchte. Die SED hatte die Leitung in Staat, Wirtschaft und Kultur übernommen, die zentrale Planwirtschaft eingeführt, freie Wahlen verhindert. Der Tod des Diktators in Moskau machte den Menschen in der Peripherie der Machtzentrale Mut auf Veränderungen.

Schon bald ging es den Menschen nicht nur um die Rücknahme der Normerhöhung, sondern um demokratische Rechte.

In der Bundesrepublik machte der Bonner Regierung der anschwellende Flüchtlingsstrom durch den "Eisernen Vorhang" Sorge. Weil das Aufnahmelager in West-Berlin hoffnungslos überfüllt war, wurden die Abtransporte von Flüchtlingen in das übrige Bundesgebiet beschleunigt. Konrad Adenauer trieb die Westintegration weiter voran, die Opposition warf ihm "Verrat an der Einheit" vor. Doch alle waren gleichermaßen elektrisiert, als die Meldung eintraf: "Aufstand in Ost-Berlin."

Die Nachricht breitete sich auch in der DDR wie ein Lauffeuer aus: Am 17. Juni waren 100.000 Demonstranten auf den Straßen Ost-Berlins, an 373 anderen Orten im ganzen Arbeiter- und Bauernstaat weitere 400.000. Die Forderungen: Lohnzahlung nach den alten Normen, freie und geheime Wahlen, Straffreiheit, Abzug der Russen. In der Stasi-Zentrale an der Normannenstraße tagte der Krisenstab, Stasi-Minister Wilhelm Zaisser erkannte den Ernst der Lage: "Es geht jetzt darum, wir oder sie."

Um 13 Uhr reagierte die sowjetische Stadtkommandantur und verhängte den Ausnahmezustand: sowjetische Panzer vom Typ T-34 rollten, Soldaten postierten sich. Polier Heinz Homuth hörte die Ketten der Panzer schon rasseln, bevor er sie am Lustgarten sehen konnte. Er kannte das Geräusch: In den letzten Kriegstagen hatte er sich als 16jähriger gegen den Untergang des Nazireichs gestemmt, hatte sogar einen Orden bekommen. Nun stand ein aufgebrachter sowjetischer Kommandant an der Spitze seiner Einheit und flehte die Demonstranten an: "Geht nach Hause, geht nach Hause."

Sie gingen weiter. Zum Brandenburger Tor, wo ein paar junge Männer der Quadriga die rote Fahne wegnahmen und verbrannten. Auf den Potsdamer Platz, wo die ersten Schüsse fielen und die Menge auseinander stob. Auf die vielen anderen Plätze, wo Steine gegen Stahl flogen. "Vom Pöbel", meint Homuth. "Mit Gewalt wollten wir nichts zu tun haben. Die bekamen Backpfeifen von uns."

Am Ende des Tages hatten die Waffen gesiegt. Nach amtlichen DDR-Angaben waren 21 Menschen bei den Unruhen ums Leben gekommen, nach heutigen Untersuchungen der Zentralen Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität waren es 125. Mindestens 48 Protestler wurden standrechtlich erschossen, 40 Rotarmisten hingerichtet, weil sie sich geweigert hatten, auf die Zivilbevölkerung zu schießen.

Der 17. Juni zog sich über Wochen. Immer wieder flackerten überall im Land Streiks auf, Arbeiter hungerten für mehr Rechte. Im VEB Carl Zeiß in Jena legten Arbeiter der Betriebsleitung am 7. Juli einen 33Punkte-Plan mit politischen Forderungen vor, an einem Sitzstreik nahmen 2000 teil. Zehn Tage später gingen die Beschäftigten des Buna-Werks in Schkopau nochmals auf die Barrikaden. Vopos machten der Aktion ein Ende, 18 Arbeiter kamen ins Gefängnis. Insgesamt wurden 10.000 DDR-Bürger verhaftet.

/

Auch Homuth stand kurz vorm Gefängnis. Als in der FDGB-Zeitung "Die Tribüne" nachzulesen war, daß die Bauarbeiter die "Karte 1" bekommen sollten, also eine höhere Lebensmittelzuweisung, stapfte der Polier in seiner Arbeiter-Kluft ins Rote Rathaus, um sich das bestätigen zu lassen. "Ansonsten streiken wir wieder", schleuderte er den Funktionären entgegen. Zunächst mit Erfolg: Tags darauf kamen 20 Leute mit den begehrten Scheinen auf die Baustelle.

"Aber für mich war die Aktion der Genickschuß", wußte Homuth bald. Eine Bekannte hatte ihm erzählt, daß man sie angewiesen hatte, seine Wohnung nicht mehr zu betreten. "Als ich das hörte, war ich innerhalb von 20 Minuten drüben im Westen." Dort blieb er. Bis heute. "Und das habe ich nie bereut." In West-Berlin baute er sich eine neue Existenz auf, arbeitete ebenfalls als Polier. In den 70er Jahren war er sogar für ein paar Jahre in Libyen und Nigeria.

Im Osten sprach man bald von einem "konterrevolutionären Putsch", ausgelöst durch "Agenten verschiedener imperialistischer Geheimdienste". Die DDR-Regierung war nach dem Aufstand so aufgeschreckt, daß sie in der Folgezeit jeden Protest im Keim ersticken wollte: Der Staatssicherheitsdienst wurde gnadenlos aufgerüstet, tausende von Informellen Mitarbeitern geworben - einen 17. Juni durfte es nicht mehr geben.

Der Arbeitskreis will einen Tisch als Denkmal

Die Tage im Frühsommer 1953 hatten schwere Blessuren im Bewußtsein der SED-Bonzen hinterlassen. Als sich die DDR-Bürger 1989 auf den Weg über die Straßen in die Freiheit machten, fragte der greise Stasi-Chef Erich Mielke am 31. August 1989 ängstlich: "Ist es so, daß morgen der 17. Juni ausbricht?"

Auch in den Köpfen der Streikenden ist der Tag noch lebendig. Unter der Leitung des 79jährigen Werner Herbig, der in Görlitz zu den Streikführern gehörte, hatte sich schon 1962 ein "Arbeitskreis 17. Juni" gegründet, der die Erinnerungen an den Aufstand wach hält. Ende 1998 wurde in Berlin ein Entwurf für das lange geforderte Denkmal präsentiert: Ein 91 Meter langes Schriftband aus 486 Bodenscheinwerfern. Das in den Boden eingelassenen leuchtende Band über den Leipziger Platz sollte den Ausspruch zeigen: "wer bin ich, daß ich sagen könnte: eine heroische Tat." Doch Herbig und seine Gefolgsleute fegten den Vorschlag als "Verhöhnung der Toten" beiseite. Auch Homuth findet den Entwurf wenig gelungen: "Warum nicht einen Tisch nehmen, der an die Bühne erinnert, von der aus der Generalstreik ausgerufen wurde?" Die Erfahrung läßt ihn ahnen, daß das Denkmal so bald nicht kommt. Homuth nennt das: "Aufschub, bis keiner mehr lebt."

(C)Ludgerusschule Heiden

Anfang der Seite

Anfang der Seite