Die Teufelsteine

Die Teufelsteine

... in der Geschichte Heidens

Geschichte der Freigrafschaft

und des Kirchspiels Heiden

Aloys Küper

Heimat- und Verkehrsverein Heiden/Westf., 1981

1. J.H. Nünnings Heidener Ausgrabungen

2. Jäger und Sammler

3. Steinzeitmenschen

4. Die Bronzezeit

Abb. 1: Porträt Dr. J. H. Nünning

Abb. 2: Grabbeigaben

Abb. 3: Teufelsteine

Abb. 4: Urne (jüngere Bronzezeit)

Abb. 5: Tasse (Grabbeigabe, Bronzezeit)

Abb. 6: Steinbeil

Abb. 7: Steinaxt

Abb. 8: Urne mit Beigabengefäß (Bronzezeit)

1. J. H. Nünnings Heidener Ausgrabungen

Heiden reicht weit in die Geschichte zurück. Schon vor zweieinhalb Jahrhunderten schrieb der gelehrte kurfürstliche Rat Dr. jur. Jodokus Hermann Nünning von seinem Hof in Grütlohn aus, dass Heiden das "älteste Dorf des Amtes Ahaus" sei, zu dem damals der östliche Tei des Kreises Borken gehörte. Das ist zweifellos nicht der Fall, wenn man an das Kirchdorf denkt, das sich seit dem zwölften Jahrhundert rings um die noch vor 1203 erbaute Pfarrkirche entwickelte. Aber der welterfahrene Jodokus Hermann Nünning, der nach seinem Studium der Rechtswissenschaften sich fünf Jahre in Italien, Frankreich, Belgien, Holland und Österreich umgetan hatte und dann als Scholaster dem Kloster in Vreden, den Notleidenden der Stadt Borken und der Wahrheit als Geschichtsforscher diente, war damals gerade dabei, die Zeitspanne unserer geschichtlichen Kenntnisse in das Grau der Vergangenheit zurückzuverlängern.

Abb. 1: Porträt Dr. J.H. Nünning, 1675 - 1753

(Ausschnitt aus einer Rötelzeichnung von

Beughem, Zurmühlensches Archiv, Haus Ruhr)

Am Aschermittwoch, 8. März 1711, stand der Kurfürstliche Rat Dr. Nünning, damals 36 Jahre alt, vor dem Riesensteingrab, das wir Düwelsteene nennen. Zwei Männer warteten hinter ihm mit Hacke und Spaten. Die schweren Felsblöcke, von denen der größte sieben Tonnen wiegt, sollte der Spaten seiner beiden Leute nicht berühren. Er ließ das Steingrab, das er nur in Gegenwart seines Freundes, des Arztes Dr. phil. et med. Johann Heinrich Cohausen aus Vreden untersuchen wollte, unangetastet.

Die beiden Männer, die Nünning begleiteten, setzten ihren Spaten zu einer Ausgrabung an. Den aus der Ebene um die Düwelsteene hervorragenden Hügelgräbern wurden am 8. März 1711 die Geheimnisse entrissen. Nünning entnahm der Erde einen Schatz im wissenschaftlichen Sinne: er gewann neue Erkenntnisse.

Abb. 2: Grabbeigaben nach Ausgrabungen

von J.H. Nünning im Jahre 1711.

An die Möglichkeit, dass Gold und Silber unter dem Spaten klirren könnte, wird damals nur noch ein alter Schäfer geglaubt haben, der nicht zwischen Sage und Geschichte unterschied.

Nünning beschränkt sich nicht auf das Ausgraben. In einem lateinisch geschriebenen Werk deutete er auch der Gelehrtenwelt zwei Jahre später seine Funde aus Heiden, die er in seinem Museum aufzubewahren wusste. So wurde Nünning durch die Grabung in Heiden der "Vater der westfälischen Vorgeschichte".

Gelehrte Zeitschriften in Paris, Amsterdam und anderswo brachten anerkennende Besprechungen des Buches, dessen Hauptgegenstand die Düwelsteene und die Hügelgräber in Heiden waren.

2. Jäger und Sammler

Bevor die in Heiden sesshaft gewordenen Menschen die lange Steingrabkammer bauten, streiften fünf- oder sechstausend Jahre früher andersgeartete Menschen, die noch von der Jagd und dem Sammeln wilder Früchte lebten, über die Dünenfelder, die in das jetzige Weiße Venn hineinragten, das damals noch ein See war. Wie diese Menschen aussahen, weiß man nicht bestimmt. Wir kennen nur ihre Werkzeuge.

Die Erbauer der Teufelsteine waren in Heiden ansässig und trieben Ackerbau. Ihre rechteckigen Pfostenhäuser mit Lehmwänden hatten keine lange Lebensdauer. Sie standen vielleicht dort, wo heute alte Hofstätten sind. Sie mieden schweren Lehmboden, und bei dem feuchtwarmen Klima jener Zeit bauten sie Gerste und Weizen auf lockeren sandigen Böden an. Das beweisen die Eindrücke von Weizenkörnern und ein verkohltes Weizenkorn in Scherben, die in dem Heidener Steingrab gefunden wurden.

Abb. 3: Die Teufelsteine bei Heiden, eines der südlichsten Steinkammergräber

der Megalithkultur, ca. 2000 v. Chr.

Welcher Sprache sich diese Bauern bedienten, ist nicht bekannt. Kelten und Germanen gab es damals noch nicht. Spanische, nordische und auch einzelne deutsche Forscher nehmen an, dass diese Bauern aus dem Süden (Nordafrika, Spanien) kamen. Gewiss ist, dass der Glaube an ein Fortleben der Toten den ersten sesshaften Bauern in Heiden den Antrieb und die Kraft gab, die Riesenblöcke zu einem Steingrab zu gestalten. Die Düwelsteene waren eine etwa 200 Jahre lang benutzte Erbbegräbnisstätte mit etwa 200 Bestattungen für vier oder fünf Familien. Mit diesen vier oder fünf Höfen, die eine halbe Wegstunde und mehr entfernt und dabei doch Nachbarn waren, hat Heiden seinen erstaunlichen viertausendjährigen Geschichtsweg als Gemeinschaft von Ackerbauern angetreten.

3. Steinzeitmenschen

Die Errichtung des Steingrabes setzte eine Organisation von mehrerer Bauernfamilien voraus, die wohl nur die Form einer Nachbarschaft hatte. Eine solche Gemeinschaftsform gab es, wie der steinerne Grabbau erweist, in Heiden früher als in der näheren Umgebung. Wenn Nünning an diese erste nachbarschaftliche Organisation dachte, dann durfte er sie mit Recht als älteste Gemeinschaft im Amt Ahaus bezeichnen. Es ist aber wahrscheinlich, dass die vier oder fünf Höfe keine geschlossene Dorfanlage bildeten. Die ersten Ackerbauer ließen sich dort nieder, wo lockerer, humusreicher Sandboden in Wassernähe mit einem schönen Wald aus Eichen und Nussbäumen für Jagd, Schweinemast und Nahrung lockte. An die Nusswälder, die bei dem Klima, das bedeutend wärmer war als heute, weit verbreitet waren, erinnern die viel später entstandenen Hofnamen: Nottelmann (1293 Nutlon), Asselmann (aus Haselmann), Haselhof, Heselhaus, Heßling (aus Haselling), Askamp (aus Haselkamp) usw.

Abb. 4: Urne, Steilhalsgefäß mit Kerb-

schnitzverzierung (Jüngere Bronzezeit),

gefunden von Dr. W. Conrads 1898 in der

Uhle 400 m südl. vom 'Kiekebülten'.

Abb. 5: Tasse, Grabbeigabe (Bronzezeit),

gefunden 1978 in der Uhle in einer Urne,

geborgen vom Landesmuseum Münster.

Nach der Form und Verzierung der Tongefäße (Urnen, Keramik) nennen wir die ersten Ansiedler. Die Erbauer der Teufelsteine gaben den Toten Gefäße mit ins Grab, die Speise und Trank enthalten haben. Diese Gefäße trugen tief eingestochene Verzierungen. Wir nennen diese Leute daher Tiefstichtöpfer. Nach dem trichterförmigen Gefäß, das häufig von ihnen hergestellt wurde, hießen sie auch Trichterbecher-Leute. Obwohl sie ursprünglich, wie neuerdings angenommen wird, aus dem Süden kamen, werden sie auch Nordbauern genannt, weil sie über nördliche Durchgangsländer wie Jütland, Emsland, Holland, in unser Gebiet vordrangen.

Zu der Zeit, die so weit vor Christi Geburt zurückliegt, wie wir davon entfernt sind, brachten Trockenheit und Furcht vor Hunger Völker in Bewegung. Zwei Flüchtlingsgruppen vermischten sich hierzulande: Viehbauern aus dem Südosten, die nach dem Schnurmuster auf ihren Töpfen den Namen Schnurkeramiker erhielten, und Flüchtlinge aus Spanien, die wegen ihre glockenförmigen Gefäße "Glockenbecher-Leute" heißen. Die Viehzüchter oder Schnurtöpfer waren die ersten, die sich einer Sprache bedienten, die unserer deutschen Sprache ähnelte.

Siedlungsplätze erster Wahl waren für die Viehbauern die Hellen (abschüssige Ebenen), Dellen (Langtäler) und Quellen, die Senken und Seen. Heidener Hofnamen wie Hellmann, Deelmann, Deelbernd, Daalbram, Wehling, (aus Welle 'Quelle'), Dienberg (aus dene 'Niederung' vgl. Dänemark), Terbeck ('zum Bach') und Wissing ( aus Wiese) weisen auf Tallage mit Wassernähe hin. Nach der Vermischung mit den Glockenbecher-Leuten wurden die Weidebauern auch Becherleute genannt. Die großen Grabhügel zwischen dem Scharpenberg und Thesings Venneken lassen sich räumlich mit Heidener Tallage-Höfen wie Terbeck (Beckjan), Demey (Upgang und Krebber), Daalbram (Punsmann) in Verbindung bringen.

Die Höfe uppen Deel hatten drei Großhügelgräber. Vor 40 Jahren war noch südlich vom Hofe Söhling (Sühling) eine halbes Dutzend Großhügel sichtbar. Die Großhügel im Brennerholt dienten Bauern aus Drögenbokelt, Holthusen und Kreulkerhook als Begräbnisstätte. Zwei Großhügel nördlich Vogel im Elwen weisen darauf hin, dass sich Becherleute nicht nur auf Rhader Gebiet in der Senke der Kolden Becke, sondern auch in Leblich sesshaft gemacht hatten. Diese Siedler führten das Pferd gezähmt als Nahrungs- und nicht als Zugtier ein. Um 1800 v. Chr., als Erzvater Abraham seine Vaterstadt Ur am Euphrat verließ, trat neben der Körperbestattung, die auch bei Ägyptern und Juden üblich war, die Leichenverbrennung auf. Den Übergang von der einen zur anderen Bestattungsart zeigten Grabfunde in der Uhle und auf dem Tannenbülten. Schon um etwa 1930 legte man auf dem Gräberfeld Radberg in Hülsten einen verwitterten Baumsarg frei. Der Bestattete, vielleicht ein Urahn der Bauern Hülsmann oder Jeusfeld, war in Hockerstellung auf der rechten Seite liegend beigesetzt. Der jungsteinzeitliche Neusiedler aus Hülsten ruht jetzt in einem Schaukasten des Ruhrlandmuseums in Essen.

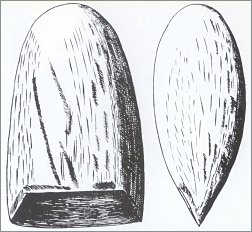

Abb. 6: Steinbeil, ungebohrt, mit Hilfe

von Lederriemen und einem gespaltenen

Stiel später geschäftet.

Abb. 7: Steinaxt, durchlocht, Diorit (Jün-

gere Steinzeit), gefunden von H. Kleine-

Vorholt in Nordick.

Vielleicht war er mit der schön facettierten, d.h. allseitig geschliffenen Streitaxt ausgerüstet, die, aus Felsgestein mühsam gearbeitet, in Hülsten gefunden wurde. Nach dieser Waffe hießen die Becherleute auch Streitaxtleute. Im Gegensatz zu den drei hervorragend gearbeiteten spitzhackigen Feuersteinbeilen mit fein geschliffener Schneide, die Dr. med. W. Conrads vor 60 Jahren auf dem Ostricker Berg fand, und zu dem Rechteckbeil aus Fels, das jüngst auf dem Looks gehörigen Grundstück Hörnerbrook geborgen wurde, musste die Streitaxt ein säuberlich ausgebohrtes Schaftloch für den Stiel haben. Man schätzt die Arbeitszeit, die der Schleifer für die Hülstener Streitaxt, die schönste Westfalens, gebrauchte, auf Jahre.

Neben der Streitaxt war der Feuersteindolch, wie er 1955 auf einem Kartoffelacker (Ebber) im Elwen ans Tageslicht kam, das wichtigste Stück für die Ausstattung des Jägers und Weidebauern der Hügelgräberzeit. Die Nachbearbeitung (Retusche) des zwei Jahre später (1957) auf dem Hof Seier in Raesfeld ausgegrabenen Steindolches ist noch feiner und sorgfältiger. Diese aus dem glasharten Feuerstein kunstvoll geschlagenen Waffe erreicht fast die Schönheit des in Rhede gefundenen Dolches. Mit einem geschliffenen Feuersteinbeil, wie es 1958 am Dülmener Weg (Klöpper) aufgelesen wurde, soll man nach Versuchen eine 17 cm dicke Fichte in 5 Minuten fällen können.

Ein wichtiges Ackergerät, das von Heidener Ureinwohnern gebraucht wurde, sind die breiten Feldhacken oder Arbeitshämmer oder Arbeitsäxte, von denen Kleine-Vorholt eine an der Häckselmaschine hängen hatte. Sie sind durchlocht, dreieckig und haben einen auffallend breiten und unbehauenen Nacken und auf der unteren Seite eine keilförmige Spitze. Die Arbeitsaxt war schon bei den ältesten Ackerbauern Westfalens, der Rössener Gruppe der vom Balkan kommenden Bandtöpfer, beliebt, die in Haltern Spuren hinterließen und vermutlich auch auf den fruchtbaren Staubablagerungen der Eiszeit (Löß) um Lavesum-Lochtrup und zwischen Klein-Reken und Lembeck zwei- oder dreihundert Jahre früher festen Fuß fassten als die Erbauer der Teufelsteine.

4. Die Bronzezeit

In dem nun folgenden Jahrtausend ( 1800 bis 800 v. Chr. ) gebrauchte auch der Mensch unserer Heimat nicht mehr nur Steine, sondern auch einen neuen Werkstoff, eine Verbindung von Kupfer und Zinn: Bronze. Das beweisen u.a. die Funde: Die Flachaxt der frühen Bronzezeit aus Wessendarp, das Bronzemesser mit Tülle aus Reken, das Tüllenbeil mit Öse und profiliertem Rand aus dem Elwen (Museum Lembeck), die Gewandnadel aus einem Grab im Brennerholt, die Speerspitze vom Römergraben in Heiden u.a.

Die hier sesshaft gewordenen Bauern, damals vielleicht schon zäh und stur, blieben mit dem Heimatboden verwachsen. Das schließen wir aus der ununterbrochenen Benutzung der Sammelgrabfelder beim Tannenbülten, in der Uhle, im Brennerholt, in den Elwenkämpen östlich der Kolden Becke und aus den Urnenfeldern, über die heute die Pflugschar geht.

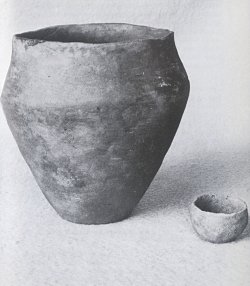

Abb. 8: Doppelkonische Urne mit Beigabengefäß

(Bronzezeit), aus den Teufelsteinen bei Heiden.

Der Heidener Siedlungsraum wurde nicht leer. Durch Verschmelzung der Großsteingrableute mit den Hügelgräberleuten entstand ein neues Volkselement, das sich länger als ein halbes Jahrtausend des Lebens freute, bis eine zweite Hungerkatastrophe die Völker wiederum in Bewegung setzte und neue Zuwanderer zu den seit alters Ansässigen brachte, die ebenso wie die Neuankömmlinge untrennbar mit dem Heidener Boden verbunden blieben, wenn wir von geringen Verschiebungen der Römer- und Sachsenzeit absehen. Seit etwa 1200, als Moses die Juden auf 40jähriger Wanderschaft führte, als in Griechenland die alten Kulturmächte zertrümmert wurden, und die stolze Stadt Troja in Schutt und Asche sank, drang vom Niederrhein bis zur Linie Gronau - Coesfeld - Dortmund ein Volk vor, das die Leichen verbrannte und die Urnen mit dem Leichenbrand ohne besonders auffallende Hügelaufschüttung auf den Gräberfeldern beisetzte. Die Träger dieser Urnenfelderkultur dürfen wir als Kelten bezeichnen (von celsus, 'erhaben'). Von den Römern wurden sie Gallier und vom Apostel Paulus Galater genannt. Ihre Sprache hatte mit den modernen europäischen Sprachen viel Gemeinsames.

Vorgermanische Ortsnamen erweisen ebenso wie die zahlreichen Urnenbestattungen unter flachen Erdaufschüttungen, die die alten Grabfelder erweiterten, dass die Siedlung von Kelten vor Beginn des letzten Jahrtausends nicht abriss. In der Zeit der Trockenheit werden sie die Gebiete des Recklinghauser Mergels in Leblich und die mit Geschiebelehm bedeckten Flächen mit Grundwassernähe und Graswüchsigkeit in der Dorfbauernschaft, in Buschhausen und Marbeck zum Siedeln gewählt haben.

In den Jahrhunderten trockenen und warmen Klimas mag sich der Wald in höheren Lagen zur Steppenheide aufgelockert haben. Damals wurde der Buchenwald zum Drögenbokelt. Damals entstand auch die waldlose Ebene, nach der das Kerngebiet der heutigen Dorfbauernschaft mit dem heutigen Dorfraum den Namen Heiden ('waldlose Ebene') erhielt.

Im Norden entstand zu dieser Zeit durch Mischung der Großsteingräberleute und Schnurtöpfer ein Volk, dem die Kelten den Namen Germanen (Nachbarn) gaben.

(C)Ludgerusschule Heiden

Anfang der Seite

Anfang der Seite