Die Teufelsteine

Die Teufelsteine

... im Heimatkalender von 1924

Die Teufelsteine

bei Heiden.

Quelle:

Heimatkalender

des Kreises Borken

1. Jahrgang 1924

Nachdruck (1984)

Herausgegeben

vom Kreis Borken

Erste Sage

Zweite Sage

Vor Ort

Jungsteinzeit

Grabbbau

Bestattung

Wertvolles Denkmal

Die Teufelsteine bei Heiden

Nach dem Manuskript des Landwirtschaftslehrers B. Hinsken (†)

Vor langer, langer Zeit war es, da wanderte bei Tagesanbruch vom Dorfe Heiden her ein ehrsamer Schuhmachermeister, einen Packen Schuhe auf dem Rücken, am Hummer-Meer und den Ostricker Bergen vorbei in die Bauernschaft zur Arbeit. Sein einsamer Weg führte ihn über Berg und Tal durch die Gegend, wo etwa in der Mitte zwischen Gantefohr, Hölter und Nottelmanns Hof jetzt eine Unzahl Findlinge in trauter Gesellschaft am Hange eines Höhenrückens im roten Sande gebettet liegen.

Ein ungewöhnlich kräftiger Märzwind, trocken und kalt, jagt über die dürre Heidefläche. Er schüttelt und rüttelt an dem stämmigen Wacholder, peitscht zischend die kahlen Zweige der scheckigen Birken, rasselt und prasselt mit den wenigen dürren Blättern, die im niedrigen Winkel sich zur kommenden Sommerruhe gesammelt, ja er drückt und krümmt sogar das trotzige Heidekraut, als sollte es sich vor dem ungestümen Wintergast zum letzten Abschiedsgruße zur Erde neigen. Heftige Windstöße wirbeln und treiben über den fahlen Bleisand, drehen und winden um den erhöhten Rand einiger Grasbüschel, so dass Millionen von Körnchen und Stäubchen, gehoben und getrieben, ihren Reigen halten, bis sie sich endlich ermüdet zu Boden legen.

Unser ehrsamer Handwerksmann, der Dutzende Male im Jahre diesen Weg zu machen hat, für den deshalb auch die Naturspiele nichts Neues bedeuten, und dessen Gedanken sich mehr auf seine heute zu vollführende Arbeit, als auf die ihn umgebenden Bilder der Heidelandschaft richten, sieht plötzlich vor sich auf dem Wege eine etwas eigenartige, fast gespensterhafte Gestalt von ungewöhnlicher Größe auftauchen, die aus entgegengesetzter Richtung kommend und anscheinend schwer belastet, den weichen Mahlsand durchwatet. Zu spät erkennt der erschreckte Schuster die mit weitflatterndem Mantel umhüllte Hünengestalt an dem Pferdefuß als den leibhaftigen Satan. Dieser hatte, erbost über die immer weitere Ausbreitung des Christentums, am nahen Waterberg mehrere der dort ruhenden Findlinge gesammelt und in seine beiden Rockärmel geschoben, um damit das in Aachen soeben neuerbaute Münster einzuwerfen. "Wie weit habe ich noch bis Aachen?" redete der Teufel den geängstigten Mann an. Doch der antwortete rasch gefasst: "So weit, dass du auf dem Weg dorthin noch alle die Schuhe, die ich auf dem Rücken trage, verschleißen kannst." Da schüttelte der Satan unter fürchterlichem Fluchen und Geschimpfe seine Rockärmel aus, und 22 mächtige Granitblöcke fallen zur Erde, dass der Boden unter den Füßen des Schusters bebt und zittert.

Das also ist die Herkunft der "Teufelsteine", die nun dort am Abhange des Heidehügels ruhen, wie die Wolfssage zu berichten weiß. Und noch mehr Unheimliches weiß sie von ihnen zu erzählen. Wenn der eine oder andere Block von den nächstwohnenden Heidebauern als Fundamentstein für einen neu zu errichtenden Schafstall fortgeholt wurde, gewahrte man am anderen Morgen , dass der Stein von seinem neuem Platze verschwunden war und seine ursprüngliche Lage in der Heide wieder eingenommen hatte. Als trotzdem eines Tages der benachbarte Ackerer R. den flachen Granitblock mit unendlicher Mühe fortgeschafft und als Platte für seinen neuen Backofen verwendet hatte, entstand in der folgenden Nacht um die Geisterstunde im ganzen Haus ein fürchterliches Sausen, Poltern und Lärmen. Ochsen und Kühe rissen sich los aus dem Stalle, die Hühner flatterten von ihren Sitzstangen und suchten sich ein Versteck in der Ecke der Hille, und die Schweine rannten gegen Wand, Trog und Schlegel, quiekten und gierten, als säße ihnen das Messer in der Kehle. Bestürzt sprangen alle Hausbewohner aus ihrem Duck (Beddekasten) und fragten ängstlich, was wohl im Hause vorgehe. Und was fand man bei näherem Beschauen? - Der neue Backofen, am Abend vorher fix und fertig mit Lehm verfugt und verstriegelt, war eingestürzt, das Mauerwerk zu Stücken auseinander gerissen, die schwere Deckplatte nicht mehr vorhanden. Am nächsten Morgen fand man den flachen Stein wieder an seiner ursprünglichen Stelle in der Gesellschaft der übrigen "Teufelsteine".

Wer es wagt, die Steine zu zerschlagen, dem fliegt Hammer oder Axt vom Stiel, oder kleine Steinstückchen nehmen den Weg ins Auge des Frevlers, dass er mit blutendem Gesicht und vor lauter Schmerz schon rasch genug von seinem Zerstörungswerk ablässt. -

Bei wem sollte sich nicht der Wunsch regen, diese geheimnisvollen, so unheimlichen Steine aufzusuchen und zu sehen, was für eine Bewandtnis es denn in Wirklichkeit mit ihnen hat, was sie denn eigentlich bedeuten. Machen wir uns also auf den Weg!

Vom Dorfe Heiden aus gelangt man auf der Strasse nach Reken in 15 Minuten in eine Talsenkung, wo alte, breitästige Buchen ihr Laubdach ausbreiten. Ein für den Naturfreund und Geologen interessanter Weg durch eine Heidelandschaft mit Berg und Tal, wie solche in der Flut- und Gletscherzeit, ehe noch ein menschlicher Fuß den Boden hier betreten hatte, sich gebildet haben, zweigt an tiefer Stelle halblinks von der Strasse ab und bringt uns in 20 Minuten an die "Teufelsteine". An einer locker mit jungen Kiefern bestandenen Anhöhe links am Wege lugen auf etwa 20 Meter Entfernung drei krüppelhafte, struppige Eichen aus dem tiefdunklen Waldesgrün hervor. Eine magere Buche und ein zwergkleiner Stechpalmenstrauch haben sich ihren älteren Nachbarn zugesellt, um gleichsam mit Wache zu halten und dem Wanderer eine Ruhestätte zu bezeichnen, deren hochwichtige Bedeutung so manchem Besucher kaum zu Bewusstsein kommt. Wir stehen hier nämlich an einer alten Begräbnisstätte. Hier ist der Ort, wo unsere heidnischen Vorfahren vor mehr als 2000 Jahren tage- und wochenlang vielleicht mühsame Arbeit geleistet, um die noch jetzt vorhandenen 22 Findlinge zusammenzubringen und zu regelrechten Grab- oder Totenkammern aneinander und aufeinander zu fügen.

Mit einer gewissen Ehrfurcht betritt unser Fuß die denkwürdige Stätte, und unser Blick mustert die altehrwürdigen, ergrauten, an der Oberfläche mit den verschiedensten Farben überdeckten Steinriesen. Um einen Granitblock (Diorit) von mehr als 100 Ztr. Gewicht gruppieren sich in Form eines länglichen Vierecks 21 kleinere und größere Blöcke aus gleichem oder ähnlichem Material. Seit Jahrtausenden schauen sie von ihrer einsamen Höhe hinab auf die naheliegenden Heidehöfe, sahen Geschlechter kommen und gehen, hörten von Krieg und Frieden, erlebten in ständiger, treuer Nachbarschaft mit den dortigen Heidebauern, Hirten und Jägern, bei Sturm, Regen und Sonnenschein schlechte und gute Tage.

Zur kurzen Rast strecken wir uns nieder auf den braunen Heideteppich. Während das Auge träumerisch hinüberschweift zu den altersgrauen Zeugen längst vergangener Zeiten, eilen unsere Gedanken zurück in der Vorzeit dunkle Tage, wo die bärtigen, breitschulterigen, in Fell und Bärenhaut gehüllten Heidebewohner von damals über den Schlangenberg und Waterberg bis nach dem heutigen Reken hin auf der fahlen Heide zwischen Birken und Eichenkrüppelholz oder an anderen Stellen im Hintergebüsch ihre Schafherden weideten. Und klarer und deutlicher erscheinen vor unserem Geiste die Bilder. Wir sehen die stämmigen Germanensöhne mit ihrem mageren Rindvieh oder den struppigen Wildpferden den von mächtigen Wällen und einem Kranz von mehr als hundertjährigen, knorrigen Kopfeichen umsäumten Esch oder Ackerkamp pflügen, wir sehen die drallen, flachslockigen Töchter den Lein von Unkraut reinigen, oder ihn zu Flachs verarbeiten und dann mit Hilfe des Spinnwirtels (Spulenringes) zu Faden drehen oder auf dem Webstuhl zu Leinen verweben. Wir sehen auch aus den grünen Baumkronen den Giebel des mit Stroh bedachten Bauernhauses mit seinem Holzfachwerk und seinen Sprenkelwänden (Lehm-Flechtwänden) lugen, gebaut auf Fundamenten von den in der Heide aufgesuchten Findlingen, sehen, wie drinnen die Familienmitglieder an dem dicken, mit Holzasche weiß und sauber gescheuerten Bohlentisch hocken und sitzen und aus den runden Napflöchern (Aushöhlungen, welche die Teller ersetzen) oder der gemeinsamen Holzschüssel das dürftige, nach unseren Begriffen magere, in Wirklichkeit aber kräftiges Mahl löffeln - Mehlbrei des Morgens, Hülsenfrucht in Wasser und Öl oder Fett gekocht des Mittags, Brot in Wasser geweicht und gebrüht als Suppe des Abends. Ein Vormittagsfrühstück kennen sie nicht. Und darum bei allen Tischgenossen ein gesunder Hunger, ein kräftiges Zugreifen. Diese deftige Kost gibt ihnen Gesundheit und Kraft, ein Aussehen wie Milch und Blut; hochgewachsen ist ihre Gestalt, sehnig und muskulös der Körper, und die schwielige, derbe Faust zeugt von stetiger, schwerer Arbeit. Denn nur mit der Jagd und im süßen Nichtstun die Zeit zu verbringen, wie der Römer Tacitus von den Germanen berichtet, war dem sesshaften Bauernvolk der Heidener und Rekener Berge bei ihrem mageren Acker nicht vergönnt.

Und ein neues Bild taucht vor unserem Geiste auf. An einem kalten Wintertage entsteht in der mit tiefem Schnee bedeckten, damals noch öden Heidelandschaft plötzlich reges Leben und Treiben. Vom nahen Ostricker Berg, vom Deel, von Rottelmannshof, vom Barnholt, vom drögen Bockholt, von Holthusen und aus dem Kreulkerhoek ziehen langbärtige Männer und kräftige Burschen mit ihren bespannten Pferden, Ochsen und Kühen heran. Sie hatten selbst auf Kriegszügen in fernen Landen gesehen von durchziehenden Händlern sich erzählen lassen, wie man anderswo aus den großen in der Heide zusammengesuchten Steinblöcken mächtige, unverwüstliche Totenkammern errichtet hatte. Oft hatten sie bei ihren Zusammenkünften und Totengelagen davon gesprochen und waren schließlich zu dem Entschluss gekommen, ein ähnliches Werk als Erbbegräbnisstätte für die Bauernsiedlung herzurichten.

Jetzt soll die Ausführung des Planes versucht werden. Darum sind die vor unbestimmten Jahrtausenden in der Eiszeit durch Gletscher und Eisströme aus dem skandinavischen Norden hierher getriebenen und in der welligen Sandfläche verstreuten Findlinge für heute das Ziel ihrer ungewöhnlichen Arbeit. Aus roh behauenen Baumstämmen haben sie sich einen Schlitten zurecht gezimmert, mit dem man nun an den ersten mächtigen Granitblock oder Findling herangeht. Mit gewaltigen Hebebäumen wird der Stein auf den Schlitten gerollt und unter lautem Hott und Hüh zu einer Anhöhe geschleift, wo ein mannshoher Block, der auch in der Gletscherzeit aus den Eismassen hier abgesetzt ist, die Stelle der werdenden Grabkammern bezeichnet. Tagelang dauert es, bis alle im näheren Umkreise vorhandenen Blöcke zusammengebracht sind und im ganzen 22 Steinriesen auf der Anhöhe nebeneinander liegen. Jetzt beginnt die weitaus mühsamere Arbeit. Je nach ihrer passenden Größe und Form wird die Mehrzahl der Steine zu zwei parallelen Reihen, welche die Seitenwände der Totenkammer bilden sollen, zurechtgeschoben und an den passenden Platz gebracht. Dann müssen zwei, drei oder vier Steine, der größte in die Mitte, als Decksteine auf die anderen gebracht werden, damit die hier beizusetzenden Gebeine ein schützendes Heim finden. Durch mühsames, zeitraubendes Hebeln, Schieben, Drücken, Rutschenlassen ist endlich auch der letzte, der größte Block von seiner ursprünglich erhöhten Stellung zur Seite gebracht. Wie beabsichtigt war, hat man ihn ziemlich genau auf die Mitte der beiden seitlichen Steinreihen gelegt, von denen drei Blöcke für alle Zukunft seine Träger sein sollen. Manchen Schweißtropfen hat diese Hünenarbeit gekostet, aber hochbefriedigt über das gelungene schwere Werk, macht man sich jetzt daran, zwischen den beiden Steinreihen mit ihrer schweren Bedachung den Gang auszuräumen, von Sand und Steinbrocken zu säubern und den Boden zu ebnen. Die Eingänge an jedem Ende der Kammer werden dann noch mit je einem Steinblock verrammelt, damit kein Unberufener vor der nächsten Bestattung den heiligen Raum betrete. Die Grabstätte ist glücklich vollendet, und heimwärts ziehen ihre Erbauer.

Und wiederum zeigt sich ein anderes Bild. Regenschwere, dunkle Wolken ziehen am grauen Abendhimmel, der Wind fegt die letzten Blätter von den Birken, und wieder wird es lebendig an unsere Stätte in der Heide. Zu Fuß und zu Pferde in voller Kriegsrüstung kommen wieder die germanischen Bauern von allen Höfen herangezogen, Klagegesang schallt schon aus der Ferne herüber, und langsam schwankt ein Leichenwagen heran. Und auf dem Wagen ruht, auf Stroh gebettet, der 80jährige Alte, der Inhaber des größten Hofes in der ganzen Gegend, der im Leben einst über alle die Heidebauern , die Nottelmänner, Ostricker, Barnholter u.a. wie ein Häuptling gewaltet hatte, und der jetzt als erster seine Ruhestätte in der Steinkammer finden soll. Auf einer freien Stelle, unweit davon ist ein mächtiger Holzstoß aus Eichen und Birkenholz aufgerichtet und mit Wacholder umflochten. Auf diesen Scheiterhaufen legen sie jetzt den Toten, und nachdem der Stoß mit dem Hammer geweiht ist, flackert der Brand, vom Winde entfacht, hell auf. Zum dunklen Himmel empor lodern die leuchtenden Gluten und verzehren den Leichnam. Bald ist alles zusammengebrannt, die Asche in eine große, roh geformte Urne gesammelt. Einer der Steine der Grabkammern wird beiseite gewälzt, die Aschenurne sorgsam in das Innere gebettet, kleinere Urnen werden hinzugestellt und die Hauptwaffen, die der Tote einst als Mann in manchen Kämpfe geführt, zur Seite niedergelegt. Nachdem alles wohlverwahrt untergebracht ist, wird durch Vorwälzen des Steinblockes das Grab wieder geschlossen. Dreimal sprengen sodann die Reiter auf ihren Pferden um die Totenkammer, und langsam verlässt alles Totengefolge unter dumpfen Gesängen die Heidestätte. Bald ist auch der letzte Laut verstummt, fern im Hofe halten sie jetzt das Leichen- oder Erbmahl, tiefe Stille lagert sich mit der Nacht über dem Hünengrab in der einsamen Heide.

Wir wachen auf aus unseren Träumen zur Wirklichkeit der Gegenwart. Da liegt die Grabkammer noch vor uns, Block an Block gereiht wie vor Jahrtausenden. Sollen wir nicht einen Versuch machen, in das Innere einzudringen und nach den Graburnen der Vorzeit zu suchen? Wir wären nicht die ersten, die sich darum bemühten und würden wohl wenig Erfolg haben. Schreibt doch schon am 12. März 1711 der alte münsterländische Forscher Jod. Herm. Nünning, der Scholaster von Vreden und Bewohner des Wickinghofes im Kirchspiel Borken an seinen Freund Dr. J. G. Cohausen in Vreden, dass er zwei Tage vorher (am Aschermittwoch) unter den Teufelsteinen Nachgrabungen angestellt und drei Graburnen, mit Asche und Gebeinen angefüllt, gefunden habe.

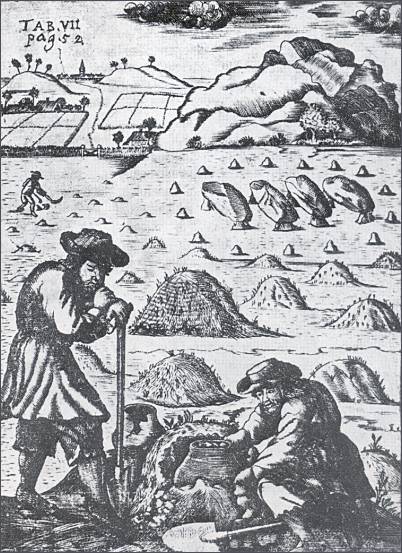

Demselben Gelehrten verdanken wir sogar eine Abbildung der ganzen Anlage, wie sie sich noch im Jahre 1714 darstellte. Danach bildeten die Steinblöcke nicht eine einzige Totenkammer, sondern es waren vier Hünengräber nebeneinander, und das ganze war von einem Kreise kleinerer Steine eingeschlossen. In der Nähe waren zahlreiche kleine Grabhügel, und im Vordergrunde des Bildes sieht man, wie zwei Männer einen solchen Hügel ausgraben und eine große Urne herausheben.

Nünnings Ausgrabungen an den Teufelssteinen im Jahre 1711

"Die Teufelsteine" sind also unzweifelhaft eine altheidnische Grabstätte, und was ihr eine besondere Bedeutung verleiht, ist die Tatsache, das es die einzige derartige Anlage im ganzen Gebiet des Münsterlandes ist. Ähnliche Steingräber oder Hünengräber, auch Dolmen genannt, vielfach noch umfangreicher und wuchtiger in ihrer ganzen Anordnung und Gestaltung, finden sich sonst noch in den verschiedenen Heidegegenden unseres nördlichen Deutschlands, namentlich im Emslande, so zum Beispiel die Mehrringer Hünensteine bei Emsbüren, bei Thuine, bei Werlte, bei Westerkappeln, bei Sprakel, bei Börger im Hümmling, im Grunefeld bei Ueffeln, bei Werpeloh, bei Fallingbostel und an anderen Orten.

Unsere "Teufelsteine bei Heiden" haben in ihrer Lage und Anordnung am meisten Ähnlichkeit mit dem Steingrabe bei Sprakel (östlich von dem ehemaligen Kruppschen Schießplatz bei Meppen). Vier mächtige Decksteine werden dort von 13 anderen großen Findlingen getragen. Die äußere Breite der Grabkammern beträgt 2 Meter, die Länge 8 Meter. Vollständig erhalten liegen die Steine auf einer in ovaler Form aufgeworfenen Anhöhe, die sich etwa 2 Fuß über der Umgebung erhebt, wie es ähnlich früher auch bei den "Teufelsteinen" gewesen zu sein scheint.

Im Kreise Hümmeling erzählt man noch heute von einem Steingrabe von außergewöhnlicher Größe, das die letzte Ruhestätte eines Friesenherzogs gewesen sein soll. Leider wurden, wie man sagt, die Steine gesprengt und zum Straßenbau verwendet, so dass man die Stelle dieses Grabes nicht mehr genau angeben kann.

Verdient nun eine solche, für den Altertumsfreund so hochinteressante Stätte, wie diese "Teufelsteine von Heiden", nicht vor allem für unsere westfälische Heimatkunde eine bessere Beachtung und einen allseitigen Schutz gegen die Zerstörungswut oder den rohen Mutwillen unkundiger Besucher?

(C)Ludgerusschule Heiden

Anfang der Seite

Anfang der Seite